Unsere Heimat lebt nicht nur von Landschaft und Gebäuden, sondern vor allem von den Geschichten, die sich hier im Laufe der Zeit ereignet haben. Jede Ortschaft hat ihre eigene Entstehungsgeschichte, geprägt von Menschen, Traditionen und besonderen Momenten.

Auf dieser Seite findest du historische Berichte, Erinnerungen und Erzählungen, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Manche stammen aus alten Dokumenten und Chroniken, andere wurden mir direkt von Zeitzeugen anvertraut. So entsteht ein vielschichtiges Bild unserer Region, das Vergangenheit und Gegenwart miteinander verbindet.

Ob Dorfgründungen, Ereignisse aus vergangenen Jahrhunderten oder persönliche Erinnerungen – all diese Geschichten tragen dazu bei, das Leben unserer Heimat greifbarer und verständlicher zu machen. Gemeinsam bewahren wir so ein Stück Geschichte für kommende Generationen.

Ich wünsche dir viel Freude beim Stöbern und Lesen. Und wenn du selbst eine Geschichte zu erzählen hast, freue ich mich sehr über deine Nachricht – nutze dazu gerne das Kontaktformular.

Die Ortschaft Drochtersen im Kehdinger Land wird im späten 13. Jahrhundert erstmals in schriftlichen Quellen genannt. Eine erste Nennung findet sich 1287 im Registrum bonorum (Güterverzeichnis) des Bremer Erzbistums durch Johann Rode

Artikel ist mit Hilfe von KI erstellt

Die Ortschaft Drochtersen im Kehdinger Land wird im späten 13. Jahrhundert erstmals in schriftlichen Quellen genannt. Eine erste Nennung findet sich 1287 im Registrum bonorum (Güterverzeichnis) des Bremer Erzbistums durch Johann Rode[1]. In dieser Zeit gehörte z.B. die Bauerschaft Gauensiek bereits zum Kirchspiel Drochtersen („Burschup tom Gowensick“)[1]. In den Quellen tauchen verschiedene historische Schreibweisen des Ortsnamens auf, darunter:

· Drochterse – um 1287/1289, erste urkundliche Erwähnung[1][2]

· Drochtersen – im Jahr 1293[3]

· Drogterssem – im Jahr 1351[3]

Diese Belege zeigen, dass der Ortsname im 14. Jahrhundert teils in Formen mit “-em” oder “-um” erscheint (z.B. Drogterssem 1351). Dabei handelt es sich um Abschwächungen des ursprünglichen “-husen” (siehe unten) oder Endungen wie “-heim”, wobei aufgrund der ältesten Namensformen ein Grundwort “-heim” für Drochtersen auszuschließen ist[3]. Die Endsilbe des Namens lautet seit dem Spätmittelalter verkürzt “-sen”, was auf die Verkürzung von -husen zurückzuführen ist[3].

Neben Drochtersen selbst sind auch benachbarte Siedlungen früh erwähnt: So wird das zum Kirchspiel Drochtersen gehörige Dorf Nindorf bereits vor 1124 schriftlich genannt[2]. Dies zeigt, dass die Region bereits früh besiedelt war, auch wenn Drochtersen als zentraler Ort erst im Hochmittelalter in den Quellen hervortritt.

Etymologie: Sprachliche Herkunft des Namens

Der Ortsname Drochtersen geht sprachwissenschaftlich auf die Kombination eines Personennamens mit einem Siedlungsgrundwort zurück. Als wahrscheinlich gilt die Herleitung von einem alten Personennamen Druhtheri in Verbindung mit dem Grundwort “-husen” (Plural zu „Haus“)[3]. Das Grundwort -husen bedeutet „Häuser, Siedlung“; in Drochtersen erscheint es verkürzt zu -sen[3]. Der Personenname Druhtheri ist alt-sächsischen Ursprungs und besteht aus zwei germanischen Wortelementen: „druht“ (altsächsisch für „Schar, Gefolge“) und „hēri“ (altsächsisch für „Heer, Kriegerschar“)[4]. Der Name Druhtheri hat somit die Bedeutung einer Kriegerschar oder eines Gefolges von Kriegern, was ein typisches Beispiel für einen zweigliedrigen germanischen Personennamen darstellt.

Der Ortsname Drochtersen bedeutet demnach ursprünglich „Bei den Häusern des Druhtheri“, also die Siedlung oder das Häuserensemble, das einem Mann namens Druhtheri gehörte oder von ihm gegründet wurde. Solche Bildung aus Personenname + -husen war in der mittelalterlichen Siedlungsbenennung Norddeutschlands gängig – vergleichbar etwa mit Namensbildungen wie „X-husen“ für „Häuser des X“. Die ältesten Nennungen (z.B. Drochterse) spiegeln bereits diese Zusammensetzung wider. Im Laufe der Zeit ging der Personenname im Ortsnamen auf, ohne dass uns die konkrete historische Person Druhtheri selbst in Aufzeichnungen begegnet. Der Name blieb jedoch als Ortsbezeichnung erhalten und wurde später sogar von örtlichem Adel als Familienname übernommen (siehe unten).

Bemerkenswert ist, dass Drochtersen als Name trotz der späteren Verkürzung stets auf seine Herkunft aus -husen hinweist und eben nicht auf -heim. Die zeitweilig in historischen Schreiben auftretende Endung -sem/-sem (1351 Drogterssem) ist eine mundartliche Abschwächung und ändert nichts an der Grundbedeutung[3]. Sprachlich zeigt der Wandel von -husen zu -sen, wie im Niederdeutschen häufig, eine Verschleifung im Auslaut. Auch das o in „Droch-“ lässt sich laut Onomasten dadurch erklären, dass im altsächsischen Druhtheri der ü-Laut vor dem ch zu o entrundet wurde[5][6]. Insgesamt verweist der Name Drochtersen somit eindeutig auf germanische (altsächsische) Wurzeln.

Bedeutungsentwicklung im historischen Kontext

Im mittelalterlichen Kontext war der Name Drochtersen vermutlich eine sprechende Ortsbezeichnung für die lokale Bevölkerung: Den Bewohnern war klar, dass damit die „Häuser/Siedlung des Drohter/Druhtheri“ gemeint war. Solche Namen signalisierten oft, wem der Ort ursprünglich gehörte oder wer ihn gegründet hatte – sei es ein Adeliger, ein Siedlungsführer oder Kolonist mit diesem Namen. Im Falle Drochtersen ist der namensgebende Druhtheri zwar nicht als Person dokumentiert, doch die Namensstruktur lässt vermuten, dass hier ein frühmittelalterlicher Grundherr oder Siedlungsgründer seinen Namen an den Ort verlieh.

Mit fortschreitender Zeit verlor der Name seine wörtliche Bedeutung und wurde zum reinen Eigennamen der Ortschaft. Bereits im Spätmittelalter dürfte den Bewohnern die ursprüngliche Wortbedeutung („Kriegerschar-Heer-Häuser“) nicht mehr geläufig gewesen sein. Stattdessen stand Drochtersen als fester Name für den Ort – ähnlich wie viele andere auf Personennamen zurückgehende Ortsnamen, deren ursprüngliche Bedeutung im Alltag keine Rolle mehr spielte. Dennoch konnte der Name weiterhin identitätsstiftend wirken: Im 14. Jahrhundert ist belegt, dass es eine Adelsfamilie „von Drochtersen“ gab[7]. Diese Familie, die ihren Sitz offenbar am Ort hatte, trug den Ortsnamen als eigenen Namen und gehörte der Ministerialität (Dienstadel) des Erzstifts Bremen an[8]. Dies zeigt, dass der Ortsname im lokalen Kontext so bedeutend war, dass er sogar für die Benennung des Ortsadels genutzt wurde – ein Hinweis auf die zentrale Stellung der Siedlung in jener Zeit.

Im historischen Verlauf behielt Drochtersen seinen Namen ohne größere Veränderungen bei, abgesehen von kleinen orthographischen Variationen. Die Bedeutung des Namens im Sinne der ursprünglichen Wortherkunft trat immer weiter in den Hintergrund, während Drochtersen als Gemeinde zunehmend aufgrund seiner Funktion und Lage definiert wurde (z.B. als Kirchdorf und Verwaltungszentrum, siehe unten). In neuerer Zeit wird die Namensherkunft vor allem von Sprachforschern und Historikern beleuchtet, während für Einwohner der identitätsstiftende Aspekt im Vordergrund steht – also die Verbindung von Name und Heimatgeschichte, etwa gefeiert durch Jubiläen (so beging Drochtersen im Jahr 2012 sein 725-jähriges Bestehen seit der Ersterwähnung 1287)[9].

Siedlungsentwicklung und landschaftliche Einflüsse

Die Entstehung und Entwicklung von Drochtersen ist eng mit der Landschaft der Elbmarsch und deren Veränderung im Laufe der Jahrhunderte verknüpft. Der Ort liegt im Kehdinger Land, einer flachen Marschlandschaft südlich der Elbe. Ursprünglich siedelten die Menschen bevorzugt auf Geestinseln oder erhöhten Ufern von Prielen, um sich vor Überschwemmungen zu schützen. Tatsächlich befindet sich die Kirche und der historische Kern Drochtersens auf einem vergleichsweise hohen Ufer („hohen Prielufer“) zwischen zwei ehemaligen Wasserläufen der Elbe[1] – ein Hinweis darauf, dass der Ort an einer von Natur aus etwas erhöhten Stelle gegründet wurde, die sich für eine dauerhafte Besiedlung eignete.

Im Mittelalter war Kehdingen teils von Einwanderern aus dem niederländischen Raum mitentwickelt worden (den sogenannten Holler-Kolonisten), die spezielle Kenntnisse im Deichbau und der Entwässerung mitbrachten. Drochtersen wird jedoch als „altsächsische Siedlung“ bezeichnet[9][10], was darauf hindeutet, dass es von der angestammten sächsischen Bevölkerung gegründet wurde, noch bevor große holländische Einflusswellen kamen. Gleichwohl profitierte auch Drochtersen von den Fortschritten im Deichbau: Die Eindeichung der Elbmarschen im Hoch- und Spätmittelalter schuf erst die Voraussetzungen dafür, dass Siedlungen wie Drochtersen sicher vor den regelmäßigen Sturmfluten existieren konnten.

Naturereignisse haben die Siedlungsentwicklung immer wieder beeinflusst. So traf die Luciaflut von 1287, eine verheerende Sturmflut, auch die Nordseeküste und Elbmarschen[11]. In historischen Überlieferungen wird berichtet, dass durch Sturmfluten, Deichbrüche und Überschwemmungen die Landschaft ständig umgeformt wurde. Danach erforderte der Wiederaufbau bessere Deiche und Entwässerungsgräben. Über Jahrhunderte prägten diverse Sturmfluten, der Deichbau und die Moorentwässerung das Erscheinungsbild der Drochterser Umgebung maßgeblich[12]. Insbesondere die groß angelegten Entwässerungen der Moore im Hinterland und der kontinuierliche Ausbau der Deiche erlaubten es, immer mehr Land als Weide- und Ackerland nutzbar zu machen und bestehenden Ortschaften wie Drochtersen ein Wachstum zu ermöglichen.

Die Siedlungsstruktur in Drochtersen war lange vom Streubauernhof-Prinzip geprägt: verstreut liegende Höfe auf Wurten oder leicht erhöhten Flächen. Die Erwähnung mehrerer Hofstellen und Herrensitze (Rittergüter) in mittelalterlichen Quellen deutet auf eine lockere Streusiedlung hin, die jedoch durch die Kirche als Mittelpunkt verbunden war[13]. Eingepfarrte Dörfer wie Nindorf und Dornbusch (heute Ortsteile) lagen in der Umgebung und wurden von Drochtersen aus seelsorgerisch betreut[2]. Dies lässt erkennen, dass Drochtersen früh eine zentrale Funktion für die umliegenden Bauerschaften innehatte.

Im Laufe der frühen Neuzeit und Moderne veränderte sich das Landschaftsbild nochmals: Zusätzliche Eindeichungen (z.B. nach der Weihnachtsflut 1717) gewannen Neuland, und befestigte Straßen (erst ab Mitte des 19. Jh. in Kehdingen) lösten nach und nach den Transport auf Wasserwegen ab[14]. Dennoch blieb Drochtersen bis ins 20. Jahrhundert hinein eng mit der Elbe verbunden – etwa durch den Hafen in der Nähe (Gauensieker Hafen) und die vorgelagerte Elbinsel Krautsand, die seit 1936 mit dem Ort durch einen Straßendamm verbunden ist[15]. Diese Landschaftsbestandteile haben indirekt auch Einfluss auf den Ortsnamen gehabt: Zwar änderte sich der Name selbst nicht, doch er wurde im Bewusstsein der Menschen untrennbar mit der spezifischen Marschlandschaft und ihrer Bewirtschaftung verknüpft. Drochtersen steht heute sinnbildlich für ein Marschdorf, das durch Kampf gegen die Fluten und Landgewinnung seine Existenz gesichert hat.

Mittelalterliche Herrschaften und Einfluss auf die Ortsentwicklung

Während des Mittelalters lag Drochtersen politisch im Einflussbereich des Erzstifts Bremen, also des Bremer Erzbischofs, der nicht nur kirchlich, sondern auch weltlich über weite Teile des Elbe-Weser-Raumes herrschte. Nach dem Sturz Heinrichs des Löwen (1180) festigten die Bremer Erzbischöfe ihre Herrschaft über die Region Kehdingen. Drochtersen gehörte damit zum Kirchspielverbund und Verwaltungsgebiet des Erzstifts. Innerhalb der bremischen Erzstiftherrschaft gewann der Ort offenbar zunehmend an Bedeutung: Im späten Mittelalter war Drochtersen der Hauptort Kehdingens und Sitz des sogenannten „Grefen“, also des vom Landesherrn eingesetzten Amtmanns oder Vogts für die Region[13]. Diese Stellung als Verwaltungszentrum erklärt, warum Drochtersen im Vergleich zu anderen Dörfern der Gegend hervorstach.

Die Präsenz mehrerer adeliger Hofstellen (Herrensitze) in Drochtersen, die in Quellen erwähnt werden[13], deutet darauf hin, dass hier lokale Adelsfamilien residierten, die im Dienst der Erzbischöfe standen. Tatsächlich bestand im 14. Jahrhundert ein Ortsadel „von Drochtersen“, der zur Ministerialität des Erzstifts Bremen zählte[7]. Diese Ministerialen waren adlige Verwalter oder Gefolgsleute des Erzbischofs, die mit lokalen Verwaltungsaufgaben betraut wurden und oft Burgen oder befestigte Höfe unterhielten. In Drochtersen könnte ein solcher Hof als Amtssitz des Greven (Gografs) fungiert haben, was die Bezeichnung als Sitz des Grefen bestätigt[13]. Der Einfluss dieser Herrschaften zeigte sich in der Ortsentwicklung: Unter ihrer Ägide wurde wahrscheinlich der Kirchbau gefördert (eine Pfarrkirche ist seit 1318 nachgewiesen[13]) und der Ort als Zentrum für Gericht, Verwaltung und Kirchspiel ausgebaut.

Kirchlich gehörte Drochtersen im Mittelalter zum Bistum Bremen; die Reformation (16. Jh.) führte dann zur Übernahme durch die evangelisch-lutherische Kirche, doch verblieb die Region weiterhin unter der Landesherrschaft des (nun säkularisierten) Erzstifts, das ab 1648 als Herzogtum Bremen zunächst unter schwedischer, ab 1715 hannoverscher Kontrolle stand. Diese politischen Umbrüche änderten zwar die Obrigkeiten, doch Drochtersens Rolle als lokales Zentrum blieb bestehen. So wurde es später Sitz eines hannoverschen Amtes bzw. gehörte zum Amt Himmelpforten/Freiburg. Bereits im Mittelalter hatte jedoch die Grundlage dafür gelegt, dass Drochtersen mehr als ein Bauerndorf war – nämlich ein Ort mit Pfarrkirche, Verwaltungsfunktion und Adelssitzen, was eng mit den herrschaftlichen Strukturen jener Zeit verknüpft ist.

Die Zugehörigkeit zu mächtigen Herrschaften brachte auch Schutz und Privilegien, aber bisweilen Leiden unter Fehden mit sich. Quellen berichten etwa von Fehden im Kehdinger Land (z.B. 1315 Auseinandersetzungen um die Krummdykers), wovon Drochtersen als Hauptort nicht unberührt geblieben sein dürfte[16][17]. Dennoch blieb der Ort bestehen und entwickelte sich kontinuierlich weiter. Die engen Beziehungen zwischen Ortsadel und Erzbischof führten vermutlich dazu, dass Drochtersen im Rahmen der Landesausbaupolitik gefördert wurde – beispielsweise durch das Gewähren von Rechten oder das Abhalten regionaler Versammlungen im Ort. Dass Drochtersen kirchlich eigenständig wurde (Pfarrsitz) und weltlich ein Verwaltungszentrum, ist ein direktes Resultat jener mittelalterlichen Herrschaftseinflüsse, die den Ort prägten.

Urkundliche Quellen und Belege

Zahlreiche historische Dokumente nennen Drochtersen beim Namen und geben Aufschluss über seine Geschichte. Im Folgenden einige relevante Quellen, in denen der Ort erwähnt wird, mit Angabe der Zeit und Kontext:

Die oben genannten Belege werden in der historischen Forschung und Ortschronik ausführlich ausgewertet und belegt. Eine moderne Zusammenfassung bietet etwa das Deutsche Ortsnamenbuch, das die Namensformen und die Etymologie Drochtersens dokumentiert[3][6]. Für die lokale Geschichtsschreibung sind zudem Werke wie Drochtersen – Bilder aus vergangenen Tagen (Drewes/Becker 1977/78) sowie Festschriften zum Ortsjubiläum heranzuziehen, die weitere Quellen referenzieren.

Abschließend unterstreichen die Quellen, dass Drochtersen vom Hochmittelalter an als eigenständiger Ort in Erscheinung tritt – zunächst als Kirchdorf, später als Verwaltungsmittelpunkt. Die überlieferten Urkunden und Namensvarianten bieten einen direkten Blick auf die Herkunft und Bedeutung des Ortsnamens und fügen sich zu dem Bild einer Siedlung, deren Name auf einen frühen sächsischen Personennamen zurückgeht und deren Entwicklung eng mit der Geschichte des Kehdinger Landes verknüpft ist.

Literatur- und Quellenhinweise: Zur Vertiefung der Ortsnamenforschung vgl. Jürgen Udolph: Der “Ortsnamenforscher” (NDR 1, 2016)[20]. Etymologische Details finden sich im Deutschen Ortsnamenbuch[6]. Historische Informationen liefern u.a. L. Lappenberg: Die Elbkarte des Melchior Lorichs (19. Jh.)[2][21] sowie regionale Chroniken. Die Gemeinde Drochtersen stellt auf ihrer Website eine Chronologie wichtiger Daten bereit[22][12], und im Stader Archiv sind mittelalterliche Urkunden (z.B. Stader Kopiar, Urk. v. 1328) verfügbar[19]. Diese Quellen gemeinsam zeichnen ein umfassendes Bild der Namensgeschichte von Drochtersen.

[1] [12] [14] [15] [22] drochtersen.de

https://www.drochtersen.de/downloads

[2] [16] [17] [21] Full text of „Die Elbkarte des Melchior Lorichs..“

[3] [4] [7] [8] [20] Drochtersen – Wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Drochtersen

[5] [10] Drochters – Wikipedia

https://nds.wikipedia.org/wiki/Drochters

[6] Dallgow-Döberitz – De Gruyter Brill

https://www.degruyterbrill.com/document

[9] Drochtersen zeigt sich von seiner besten Seite

https://www.abendblatt.de/region/stade/

[11] Sturmflut – cuxpedia

https://cuxpedia.de/index.php?title=Sturmflut

[13] WikiLing – lemmaFull

https://www.koeblergerhard.de/

[18] [PDF] Die Elbkarte des Melchior Lorichs..

[19] 1328, Februar 20; Stade Propst Nikolaus, Prior Johannes, Küster Radolfus und der ganze Konvent des St. Georgsklosters zu Stade bestätigen die Stiftung des Altars zu Ehren der Heiligen Andreas und Martin in der dem Kloster unterstellten Kapelle St. Cosmae & Damiani zu Stade durch den Pfarrer Otto zu Osten und dessen Neffen Otto, Sohn seiner Schwester. Der Pfarrer Otto überträgt dem Altar zur Ausstattung acht Morgen kultivierten Moorlandes in Götzdorf („Godekestorpe“), welche er vom Nonnenkloster Zeven gekauft hat, während sein Neffe Otto dem Altar eine Rente von vier Mark aus dem in Stade gelegenen Haus des Heinrich von Mor überweist. Zeit ihres Lebens behalten sich die Stifter die Nutznießung der Rente vor. Zeugen sind der Pfarrer Hermann zu Drochtersen, der Pfarrer Lüder zu Hollern („Dithgherscope“), der Vikar Nikolaus zu Bützfleth („Buttesvlete“), der Vikar Lüder der Heilig-Geist-Kapelle zu Stade, die Vikare Johannes dictuc Crocus, Eberhard und Erich Stocfleth zu St. Cosmae & Damiani in Stade, der Vikar Konrad von Twielenfleth („Thuilenvlet“) zu St. Wilhadi in Stade, der Vikar Johannes Rodewolt zu St. Nicolai in Stade und Wilbernis zu St. Georg in Stade. Siegelankündigung von Propst und Konvent sowie der beiden Stifter. „Datum et actum Stadis in nostro refectorio anno domini Millesimo tricentesimo vicesimo octavo, decimo kalendas Martii hora quasi nona, indictione undecima“. Notariatsinstrument des Mindener Klerikers Otto von Wunstorpe Ausf., Perg.; die angekündigten vier Siegel stark beschädigt anhängend Druck: Bohmbach, UB Georg, Nr. 71 Transfix dazu Rep. 3 Georg Nr. 6 – Deutsche Digitale Bibliothek

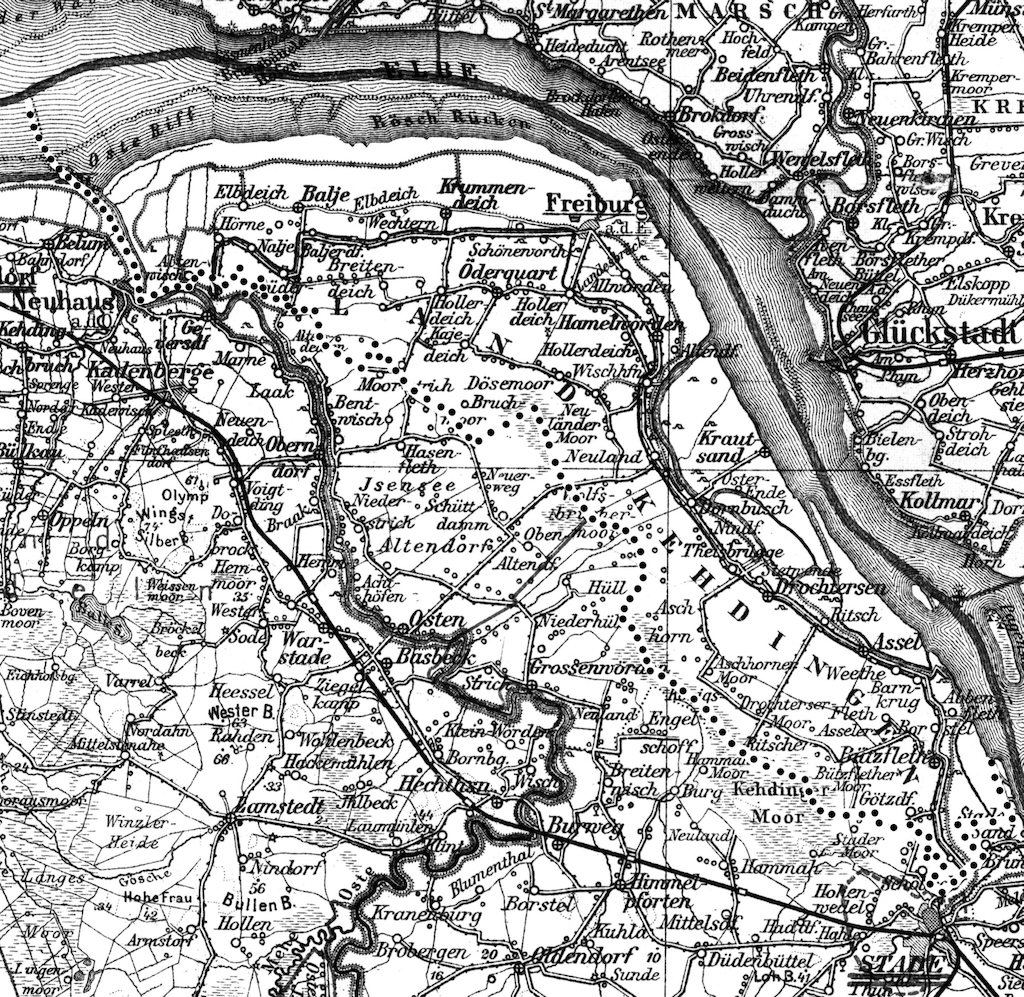

Das Land Kehdingen, gelegen zwischen den Flüssen Oste und Schwinge an der niedersächsischen Unterelbe, ist eine der ältesten Kulturlandschaften Norddeutschlands. Die Region, die heute durch ihre Marschlandschaft, Deiche und historische Dörfer geprägt ist, hat eine Geschichte, die bis in die Zeit der Römer zurückreicht – und vielleicht sogar darüber hinaus.

Das Land Kehdingen, gelegen zwischen den Flüssen Oste und Schwinge an der niedersächsischen Unterelbe, ist eine der ältesten Kulturlandschaften Norddeutschlands. Die Region, die heute durch ihre Marschlandschaft, Deiche und historische Dörfer geprägt ist, hat eine Geschichte, die bis in die Zeit der Römer zurückreicht – und vielleicht sogar darüber hinaus.

Bereits vor etwa 2.000 Jahren beschrieb Plinius der Ältere, römischer Naturforscher und Flottenkommandeur, in seiner berühmten Naturalis Historia das Leben an der Nordseeküste. Ohne konkrete Ortsnennung schilderte er ein Volk, das zwischen Ebbe und Flut in einfachsten Verhältnissen lebte:

„Zweimal täglich überschwemmt das Meer weite Flächen. Dort lebt ein armes Volk auf Erdhügeln, das Regenwasser trinkt und Torf zum Kochen verwendet. Bei Flut wirken sie wie Seeleute, bei Ebbe wie Schiffbrüchige.“

– Plinius d. Ä., Naturalis Historia, Buch 16, Kap. 1–2 [1]

Diese Beschreibung passt exakt auf das heutige Kehdingen – ein Landstrich, der damals vermutlich von den Chaukenbewohnt war, einem germanischen Stamm, der laut Tacitus und anderen antiken Autoren zwischen Ems, Weser und Elbe siedelte [2]. Sie gelten als frühe Siedler der Küstenregionen – und als Meister darin, dem rauen Klima und dem ständigen Wechsel von Land und Meer zu trotzen.

Herkunft des Namens „Kehdingen“

Der Begriff „Kehdingen“ taucht erst im späten Mittelalter auf. Historische Karten bezeichnen die Region als Kaidinge, Kadinge oder ähnliche Varianten [3]. Die genaue Bedeutung des Namens ist nicht abschließend geklärt. Sprachwissenschaftler vermuten jedoch eine Herkunft aus dem altsächsischen oder germanischen Sprachraum, mit möglichen Bedeutungen wie „Uferkante“, „Landzunge“ oder „Anlegeplatz“ [4]. Diese Deutung passt zur geographischen Lage des Kehdinger Landes direkt an der Elbmündung, wo Wasserstraßen, Geestkanten und Marschland seit jeher aufeinandertreffen.

Der Name „Kehdingen“ hat sich über die Jahrhunderte nicht nur als geografische Bezeichnung gehalten, sondern lebt auch in vielen Familiennamen fort – zum Beispiel in Keding, Käding oder Kaeding. Diese Nachnamen lassen sich als Herkunftsbezeichnungen deuten: „jemand aus Kehdingen“ [5].

Bis ins 20. Jahrhundert war Kehdingen ein eigenständiger Verwaltungsbezirk – der preußische Kreis Kehdingen mit Sitz in Freiburg/Elbe bestand bis 1932 [6]. Auch heute ist das Kehdinger Land eine historisch gewachsene Region mit starker lokaler Identität, landschaftlicher Eigenart und kulturellem Erbe.

Kehdingen heute – zwischen Geschichte, Natur und Identität

Wer durch Kehdingen reist, bewegt sich auf historischem Boden. Zwischen weiten Deichen, alten Flussläufen und uralten Siedlungsstrukturen lebt die Vergangenheit weiter – manchmal sichtbar in alten Höfen, manchmal spürbar im Nebel über dem Marschland. Die Lebensbedingungen, die Plinius einst als „schiffbrüchig“ beschrieb, sind Geschichte. Doch das Gefühl, am Rand des Landes, zwischen Wind, Wasser und Weite zu leben – das ist in Kehdingen bis heute spürbar.

📚 Quellen und Literatur:

Plinius der Ältere: Naturalis Historia, Buch 16, Kap. 1–2 – zitiert nach:

Tacitus: Germania, Kapitel 35; Wikipedia-Artikel: Chauken

Alte Karten des Herzogtums Bremen, u. a. im Staatsarchiv Stade, ca. 1720

Deutungen lt. nordkehdingen-online.de, forum.ahnenforschung.net, forebears.io

Namensherkunft: forebears.io/surnames/keding, ancestry.com

Wikipedia-Artikel: Kreis Kehdingen

Am Gauensieker Hafen ist seit 1853/54 eine Öl-Senffabrik des Gauensieker Kornhändlers Becker belegt; Standort war das Werftgelände direkt am Hafen. Als sichtbares Relikt steht dort bis heute der Backstein-Schornstein, der um 1900„als Schornstein einer Senffabrik“ errichtet wurde und unter Denkmalschutz steht. Kuladig+1

Mitten im historischen Ensemble des Gauensieker Hafens, wo Schleusen, Spülgraben, Werft und Slipanlage seit dem 19. Jahrhundert das Bild prägen, entstand Mitte der 1850er-Jahre ein kleiner, aber markanter Industriebetrieb: eine Öl-Senffabrik. Die Beschreibung des Hafens in der landesweiten Kulturlandschaftsdatenbank nennt sie ausdrücklich und ordnet sie dem Gauensieker Kornhändler Becker zu – ein Hinweis darauf, wie eng Handel, Verarbeitung und Wasserweg in Gauensiek zusammenwirkten. Rohstoffe kamen über Elbarme und Flethe an, verarbeitet wurde direkt am Kai. Kuladig

Technischer Taktgeber des Hafens war bereits zuvor die Spülschleuse, die 1843 in Betrieb ging. Sie hielt das Hafenbecken durch gespültes Tidenwasser frei von Schlick – bis heute ein seltenes, in Norddeutschland nahezu einzigartiges Funktionsdenkmal. Die Senffabrik profitierte von dieser Infrastruktur, weil sie dauerhaft schiffbaren Anschluss und kurze Wege für Zu- und Abfuhr bot. maritime-elbe.de

Um 1900 erhielt der Standort ein bauliches Zeichen, das bis heute den Hafeneingang markiert: den ziegelgemauerten Fabrikschornstein. Der Denkmalatlas Niedersachsen beschreibt ihn ausdrücklich als „Schornstein einer Senffabrik“; er ist Teil der denkmalgeschützten Hafenanlage. In populärwissenschaftlichen Darstellungen zur Industriekultur wird derselbe Schornstein als „alter Ziegelschlot“ erwähnt, der „einst zu einer Senffabrik“ gehörte – eine Formulierung, die den historischen, heute erloschenen Betriebszustand auf den Punkt bringt. Denkmalatlas Niedersachsen+1

Über Produktionsmengen, Belegschaft oder exakt datierte Betriebsphasen der Senffabrik liegen bislang keine belastbaren Aktenangaben vor; in den einschlägigen Online-Nachweisen sind vor allem Standort, Betriebsart (Öl-Senf) und Besitzerhinweis (Becker) gesichert. Für Detailfragen (Gründung, Eigentümerwechsel, Stilllegung) verweisen die kommunalen und regionalen Stellen auf Archivbestände (u. a. Gewerbe-/Bauakten, Kataster, Amtsgerichtsunterlagen), die bislang nicht digital publiziert sind. Gesichert bleibt: Die Fabrik ist verschwunden, der Schornstein und das Hafenensemble dokumentieren den Ort der frühen gewerblichen Verarbeitung am Gauensieker Hafen. Kuladig+1

Lage & Denkmal

Ort: Gauensieker Hafen (Ortsteil Gauensiek, Gemeinde Drochtersen).

Schornstein (Einzelobjekt im Denkmalatlas NI): „Schornstein aus Backstein … erbaut um 1900 als Schornstein einer Senffabrik.“

Koordinaten (Schornstein, DMS): ca. 53° 42′ 39″ N, 9° 23′ 50″ O (Denkmalliste/Wikipedia-Auszug). Denkmalatlas Niedersachsen+1

Quellen & Hinweise

Denkmalatlas Niedersachsen – Objekt „Schornstein“, ID 30905991 (Schornstein „um 1900 … einer Senffabrik“; Lage im Hafenensemble). Denkmalatlas Niedersachsen

KuLaDig – „Hafen Gauensiek“ (Beleg „Öl-Senffabrik des Gauensieker Kornhändlers Becker“ auf dem Werftgelände, ab 1853/54). Kuladig

Metropolregion Hamburg – Industriekultur am Wasser: „Hafen Gauensiek“ (Hinweis auf den „alten Ziegelschlot … [der] einst zu einer Senffabrik“ gehörte; Kontext des Hafenensembles). Metropolregion Hamburg

Maritime Landschaft Unterelbe – „Gauensieker Spülschleuse“ (Inbetriebnahme 1843, Funktionsbeschreibung; technischer Kontext am Hafen). maritime-elbe.de

Liste der Baudenkmale in Drochtersen (Wikipedia-Auszug) – mit Koordinatenangabe und Verlinkung zum Denkmalatlas (Hilfsquelle). Wikipedia

Begriffs-/Namensvarianten

Gauensiek / Gauensieker … (amtliche Schreibweise mit „ie“).

Senffabrik / Öl-Senffabrik / (Dampf-)Ölmühle – zeitgenössisch teils synonym verwendet (Standort Gauensieker Hafen). Kuladig

Transparenz zur Quellenlage: Für die exakten Betriebsjahre der Senffabrik am Gauensieker Hafen liegen online derzeit keine Primärbelege (z. B. Handelsregister, Gewerbeakten) vor; die oben genannten Quellen sichern Standort, Funktion, Datierung des Schornsteins und den Betreiberhinweis „Becker“. Für weitergehende Angaben wären Archivsignaturen (NLA Stade, Gemeindearchiv) auszuwerten.

Artikel ist mit HIlfe von KI erstellt

Um 50–70 n. Chr. beschreibt Plinius der Ältere die Küstenlandschaft der Chauken „zwischen Ems und Elbe“, die er „selbst gesehen“ habe: eine von Ebbe und Flut beherrschte Marsch, Menschen auf aufgeschütteten Hügeln (Warften/Wurten) und römische Flotten, die in norddeutschen Tidegewässern von treibenden „Eichen-Inseln“ erschreckt werden. Diese hochprägnante Schilderung passt exakt zur Unterelbe – also auch zur Marschlandschaft von Kehdingen. Einen konkreten Anlandeort nennt Plinius nicht; die Verbindung ist sachlich begründet, aber ohne Ortsname. Penelope+2Hafen Hamburg+2

Als Rom die Grenzen seines Reiches bis an Rhein und Nordsee vorschob, stand ein gelehrter Offizier im Dienst: Gaius Plinius Secundus, genannt Plinius der Ältere (23/24–79 n. Chr.). In seinem großen enzyklopädischen Werk Naturalis historia hält er fest, was ihm an der nördlichen Küste auffiel – eine Welt aus Wasser, Schlick und Gras, die zweimal täglich die Gestalt wechselt. Wikipedia

In Buch 16 macht Plinius eine seltene Bemerkung: Über die Chauken, das Küstenvolk „im Norden“, schreibt er ausdrücklich, „die wir gesehen haben“ (visae nobis). Dann folgt eine Szene, die jedem Elbanrainer vertraut ist: „Mit mächtigem Lauf breitet der Ozean sich aus und bewegt sich zweimal am Tage und in der Nacht; er überflutet eine ungeheure Fläche.“ Wer hier lebt, baut „Hügel, hoch wie Tribünen, mit der Hand nach Maß des höchsten Tidenstandes“, und sitzt bei Flut „wie auf Schiffen“, bei Ebbe jagt man „mit dem Meer fliehende Fische um die Hütten“. Trinkwasser sammelt man aus dem Regen. (Nachdichtung nach NH 16, 2–4). Diese Passagen sind ein literarisches Abbild der Unterelbe mit ihren starken Tiden – jener Flussstrecke von Geesthacht bis Cuxhaven, an deren Südufer Kehdingenliegt. Penelope+2Hafen Hamburg+2

Plinius’ Bericht geht noch weiter – und bringt römische Schiffe in diese Wasserwelt: Entlang der nördlichen Küstenwälder, nahe bei den Chauken, reißen Stürme Eichen samt Wurzelwerk los; die so entstandenen „Inseln“ treiben über Priele und Flussarme. „Unsere Flotten“ hätten sich in der Nacht davor gefürchtet, schreibt Plinius: wie schwebende Inseln seien sie in die Schiffsbugspitzen getrieben. Das ist kein präziser Routenplan, aber ein klares Indiz, dass römische Verbände tatsächlich in Tidegewässern wie der Elbmarsch operierten. Penelope

Dass Rom tatsächlich bis an die Elbe vordrang, bestätigen andere Quellen: Tiberius führte 4/5 n. Chr. einen großen Vorstoß; Heer und Flotte trafen „an der Elbe“ zusammen – ein klassischer Lehrsatz der norddeutschen Frühgeschichte. Für konkrete Ankerplätze schweigen die antiken Autoren, doch der Elbästuar mit seinen Nebenarmen war eindeutig Operationsraum römischer Erkundungen. Geschichtsbuch Hamburg+1

Was hat das mit Kehdingen zu tun? Die Landschaft zwischen Stade und Oste-Mündung, mit Elbinseln wie Krautsand, ist eine Marsch am tidebeeinflussten Unterlauf der Elbe. Genau diese Kombination – große Tidehuben, Prielsysteme, Marschboden – macht Plinius zum Leitmotiv seines Textes. Die Warften/Wurten, die er erwähnt, sind hier seit der römischen Kaiserzeit und dem frühen Mittelalter der elementare Siedlungsschutz gewesen; im weiteren Niederelbe-/Nordseeküstenraum sind sie archäologisch umfassend belegt. Kehdingen steht damit topografisch und ökologisch exakt in der Landschaft, die Plinius beschreibt. Hafen Hamburg+2Wikipedia+2

Was wir sicher sagen können:

Plinius selbst sah (und schildert) die Chaukenlandschaft „zwischen Ems und Elbe“ – mit Tiden, Regenwasserspeichern und Warften. Penelope

Er überliefert, dass „unsere Flotten“ in diesen norddeutschen Marschgewässern unterwegs waren und von treibenden Eichen-„Inseln“ überrascht wurden. Penelope

Elbe und Unterelbe sind Tidegewässer; Kehdingen liegt an der Unterelbe. Hafen Hamburg+1

Römische Feldzüge erreichten die Elbe (u. a. Tiberius 4/5 n. Chr.), was Plinius’ Kontext stützt. Exakte Ortsnennungen in Kehdingen liefern die Quellen nicht. Geschichtsbuch Hamburg

So bleibt für die lokale Erinnerung: Ein Römer war hier – nicht als namentlich bekannter Besucher von Assel, Gauensiek oder Krautsand, sondern als Beobachter einer Marschwelt, die sich seit zwei Jahrtausenden am Takt von Ebbe und Flut orientiert. Plinius’ knappe, kräftige Sätze sind dabei das älteste schriftliche Bild jener Landschaft, die wir heute Kehdingen nennen. Penelope+1

Plinius d. Ä.: Naturalis historia 16, 2–6 (Latintest). – Selbstzeugnis „visae nobis (Chauci)“; Tidenbeschreibung; Warften/Wurten; Bericht über treibende Eichen-„Inseln“ und Reaktion „unserer Flotten“. LacusCurtius/Univ. Chicago. Penelope

Unterelbe/Elbe als Tidegewässer: Port of Hamburg (Fachinfos zu Tide und Strom), mittlere Tidenamplitude und Ablauf; Unterelbe = tidebeeinflusster Unterlauf Geesthacht–Cuxhaven. Hafen Hamburg

Kehdingen (Lage an der Nieder-/Unterelbe; Landschaftscharakter Marsch/Moor; Zugehörigkeit zu Stade): Überblicksartikel. Wikipedia

Römische Vorstöße an die Elbe: Hamburger „Geschichtsbuch“ – didaktische, quellenbasierte Darstellung zu Tiberius 4/5 n. Chr. samt Zusammentreffen von Heer und Flotte an der Elbe (mit Quellenauszügen nach Velleius Paterculus). Geschichtsbuch Hamburg+1

Warften/Wurten als Siedlungsstrategie der Nordseeküste (zeitlich ab vorröm./röm. Kaiserzeit belegt): fachlicher Überblick zur Küstenbesiedlung und Wurten-Ausbauphasen. heiJOURNALS

„Plenios“ → Plinius (der Ältere); lat. Gaius Plinius Secundus.

Warft/Wurt/Wierde/Terp → künstlicher Wohnhügel der Marsch. Wikipedia

Unterelbe/Niederelbe/Elbästuar → tidebeeinflusster Unterlauf der Elbe (Geesthacht–Cuxhaven). Hafen Hamburg

Transparenz: Plinius nennt keinen Ort in Kehdingen. Die landschaftliche Übereinstimmung von Unterelbe/Kehdingen mit seiner Chauken-Schilderung ist jedoch eindeutig; die Romanwesenheit an der Elbe ist für die Zeit um Christi Geburt gut belegt.

Artikel ist mit HIlfe von KI erstellt

Zwischen 1933 und 1945 gab es in Drochtersen kein Konzentrationslager-Außenlager, jedoch war die Region tief in das System der NS-Zwangsarbeit und Verfolgung eingebunden. Besonders in der Landwirtschaft mussten viele Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus Polen und der Sowjetunion unter schwersten Bedingungen arbeiten. Eine besonders bedrückende Geschichte ist mit dem sogenannten “fremdvölkischen Kinderheim” in Drochtersen-Nindorf verbunden.

Ab August 1944 wurde in einer stillgelegten Ziegelei am Mühlenweg in Nindorf ein Heim für die Neugeborenen von Zwangsarbeiterinnen eingerichtet. Dieses Heim war Teil eines reichsweiten Erlasses, nach dem solche Einrichtungen im Landkreis Stade und darüber hinaus geschaffen wurden. In Nindorf kam es dabei zu besonders tragischen Zuständen: Mindestens 26 Säuglinge starben dort in wenigen Monaten.

Viele dieser Kinder waren krank oder unterversorgt. Zeitzeugenberichte sprechen von systematischer Vernachlässigung und benennen Personal wie eine Hebamme S. Auch wenn nicht alle Details archivisch belegt sind, ist die hohe Zahl an Todesfällen gut dokumentiert. Die Kinder wurden auf dem Friedhof Drochtersen bestattet. Dort erinnern heute ein Gedenkstein (1997) und seit 2022 auch 26 Namens-Ziegel an die kleinen Opfer.

Die Gemeinde Drochtersen hat 2023 ein zentrales Mahnmal in der Ortsmitte beschlossen, um nicht nur der Kinder, sondern aller bekannten NS-Opfer im Gemeindegebiet zu gedenken – inzwischen sind über 60 namentlich bekannt.

Die Geschichte der Zwangsarbeit und des Kinderheims ist durch viele Quellen belegt:

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge: Dokumentation zu Drochtersen, Gedenkstein, Friedhof.

Stader Tageblatt (22. Mai 2022): Bericht über die Enthüllung der Namens-Ziegel.

Initiative 8. Mai Stade: Daten zur Zwangsarbeit im Landkreis (7.000+ Menschen).

Michael Quelle: Fallliste verstorbener Kinder, Recherchen zu Einzelfällen und Ravensbrück.

Niedersächsisches Landesarchiv (NLA Stade): Aufenthaltsanzeigen für Zwangsarbeiter*innen, Erbhofakten, Personalakten (z. B. Entlassung nach dem Berufsbeamtengesetz).

VVN-BdA Stade: Berichte zu Entbindungsheimen und Zeitzeugenberichten (z. B. W. Koper).

KZ-Gedenkstätte Neuengamme: Kontext zu KZ-Außenlager Horneburg (Philips-Valvo).

Auch in der Kommunalverwaltung hinterließ der Nationalsozialismus Spuren: 1933 wurde etwa der “Kirchspielheber Schön” nach dem “Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums” frühzeitig in den Ruhestand versetzt. Zudem zeigen Erbhofakten aus Nindorf/Sietwende die Umsetzung der NS-Agrarordnung im Alltag.

Drochtersen ist heute ein Ort, der sich aktiv mit seiner Geschichte auseinandersetzt. Der Friedhof an der Kirchhofstraße ist nicht nur Begräbnisstätte, sondern auch Erinnerungsort. Die Geschichte der Kinder von Nindorf mahnt uns, niemals zu vergessen, was geschehen ist, und Verantwortung für die Erinnerung zu übernehmen.

Diese Geschichte ist keine ferne: Sie spielt an bekannten Orten – am Mühlenweg, auf dem Kirchhof, in den Höfen der Marsch. Die Quellen liegen im Archiv und auf dem Friedhof. Wer heute an dem Stein vorbeigeht, geht an konkreten Schicksalen vorbei – an Drochterser Geschichte.

• Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge: Drochtersen, Friedhof – Eintrag mit Zahl der Kinder, Ort des Gedenksteins (Einweihung 1997) und Beleglage (Meldeunterlagen, Kirchenbuch).

• Volksbund Niedersachsen (Tafel): „Die vergessenen Kinder des Friedhofs Drochtersen“ (2019) – Kontext, Standort „Ziegelei am Mühlenweg“, rechtlicher Nachkriegshintergrund.

• Stader Tageblatt (22. 05. 2022): „Namens-Steine für 26 NS-Opfer werden enthüllt“ – Gedenkakt und Hinweise auf die Einrichtung in der alten Ziegelei am Mühlenweg.

• KZ-Gedenkstätte Neuengamme: Außenlager Horneburg – Lage, Belegung, Arbeit für Philips-Valvo (Einordnung des nächstgelegenen Lagers).

• Bohmbach, Jürgen (1995): „…zu niedriger Arbeit geboren… Zwangsarbeit im Landkreis Stade 1939–1945“ – Überblicksdarstellung (Stadtarchiv Stade).

• Niedersächsisches Landesarchiv, Abt. Stade: Rep. 274 Landkreis Stade (u. a. Zwangsarbeiterkartei); Rep. 72/172 Freiburg – Erbhofakten Drochtersen (Nindorf/Sietwende, 1934–42) – amtliche Aktenbasis.

• Kirchengemeindelexikon: Krautsand – Eingemeindung 1936 in die Gemeinde Drochtersen.

Artikel ist mit HIlfe von KI erstellt